Die Moderne nicht vollständig realisiert zu haben, ist vor allem der Islamischen Welt nachgesagt worden. Einspruch kommt von dem Arabisten Thomas Bauer, der jene zumindest in historischer Perspektive für weitaus fortschrittlicher hält, als der heutige Zustand vermuten lässt. Sein zentrales Kriterium für dieses Urteil ist die „Ambiguitätstoleranz‟, die in der Islamischen Welt über Jahrhunderte in ungleich höherem Masse gepflegt worden sein soll als im Westen.

Der aus der Psychologie stammende Begriff lässt sich mit Hans Blumenberg als „die Spannweite von Unvereinbarkeiten im Hinblick auf ein und dieselbe Sache‟ definieren, „die ausgehalten wird und dazu noch den Anreiz bietet, Gewinn aus der Beirrung zu ziehen.‟ Nach Bauer soll eine solche islamische „Kultur der Ambiguität‟ erst in der Neuzeit ihren Niedergang erlebt haben, als einheimische Eliten die Wertvorstellungen westlicher Kulturen übernahmen.

Der erste Teil dieser These geht mit Max Webers Befund konform, demzufolge der Islam in seiner Geschichte nie einen Konflikt zwischen religiöser Ethik und weltlicher Ordnung gekannt habe, den es naturrechtlich aufzulösen gelte. Was den zweiten Teil der These angeht, so fügt Bauer hinzu, dass die Übernahme westlicher Werte erfolgt sei, als der Westen seine eigenen Wertvorstellungen schon längst wieder geändert hatte. Bauer nennt dies das „Gesetz der Asynchronizität‟.

Eine Notwendigkeit, die eigenen Werte anzupassen, habe für die Islamische Welt gar nicht bestanden, denn im Gegensatz zu Bernard Lewis, der in der Tatsache, dass jene im 15. und 16. Jahrhundert weder eine Renaissance noch eine Reformation hervorgebracht hat, einen Schlüssel zum Verständnis der spezifischen islamischen Entwicklung sieht, betont Bauer, dass die antike Tradition im Islam keinem Bruch unterworfen sei und sich daher auch nicht die Notwendigkeit einer Renaissance ergeben habe.

Tatsächlich hat die neuere Forschung gezeigt, dass der Islam offenbar auch einige Wurzeln im lokalen Hellenismus der Arabischen Halbinsel hat. Die im Westen so gängige Vorstellung vom tausendjährigen Niedergang der Islamischen Welt sei nicht nur deshalb hinfällig, sondern auch, weil die unterschiedliche Entwicklung der Kulturen des lateinischen Europa und des islamischen Orient erst in der Neuzeit ihren Ausgang genommen habe.

Die empirischen Befunde werden von Bauer jedoch zum Teil arg strapaziert, wenn es darum geht, die Geschichte im Rahmen einer strikten Dichotomie von Europa und arabisch-islamischer Welt zu deuten. Dem Westen unterstellt er sogar eine „Wahrheitsobsession‟, die in Literatur und Theologie auf Eindeutigkeit setzte, wo die Islamische Welt die hohe Kunst der Ambiguitätstoleranz pflegte. Letztere wird sehr weit gefasst, sodass die Aussagekraft des Begriffes verblasst. Auch unterschätzt Bauer die Renaissance, in der er offenbar eine blosse Wiederbelebung der Antike sieht, obwohl diese nach einem Wort des grossen Renaissancegelehrten Marsilio Ficino (1433-99) weitaus mehr sein wollte, nämlich eine Überwindung der christlichen Epoche und Beginn einer sich erneuernden antiken Kultur.

Der Philosoph Kurt Flasch hat deutlich gemacht, dass die christliche Welt sich in dem Augenblick von der arabisch-islamischen entfernte, als es nicht länger darum ging, Wissen zu akkumulieren, sondern es sich anzueignen. Hier zeigt sich ein grosser Unterschied zur südlichen Hälfte der Mittelmeerwelt, in der das antike Erbe stärker an die Religion und ihre Dogmatik gebunden blieb. In der Hochphase der Übersetzungen griechischer wissenschaftlicher Schriften ins Arabische, also in der Zeit zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert, wurden denn auch Verweise auf die antike Götterwelt dem koranischen Monotheismus angeglichen, eine Ambiguität geradezu vermieden.

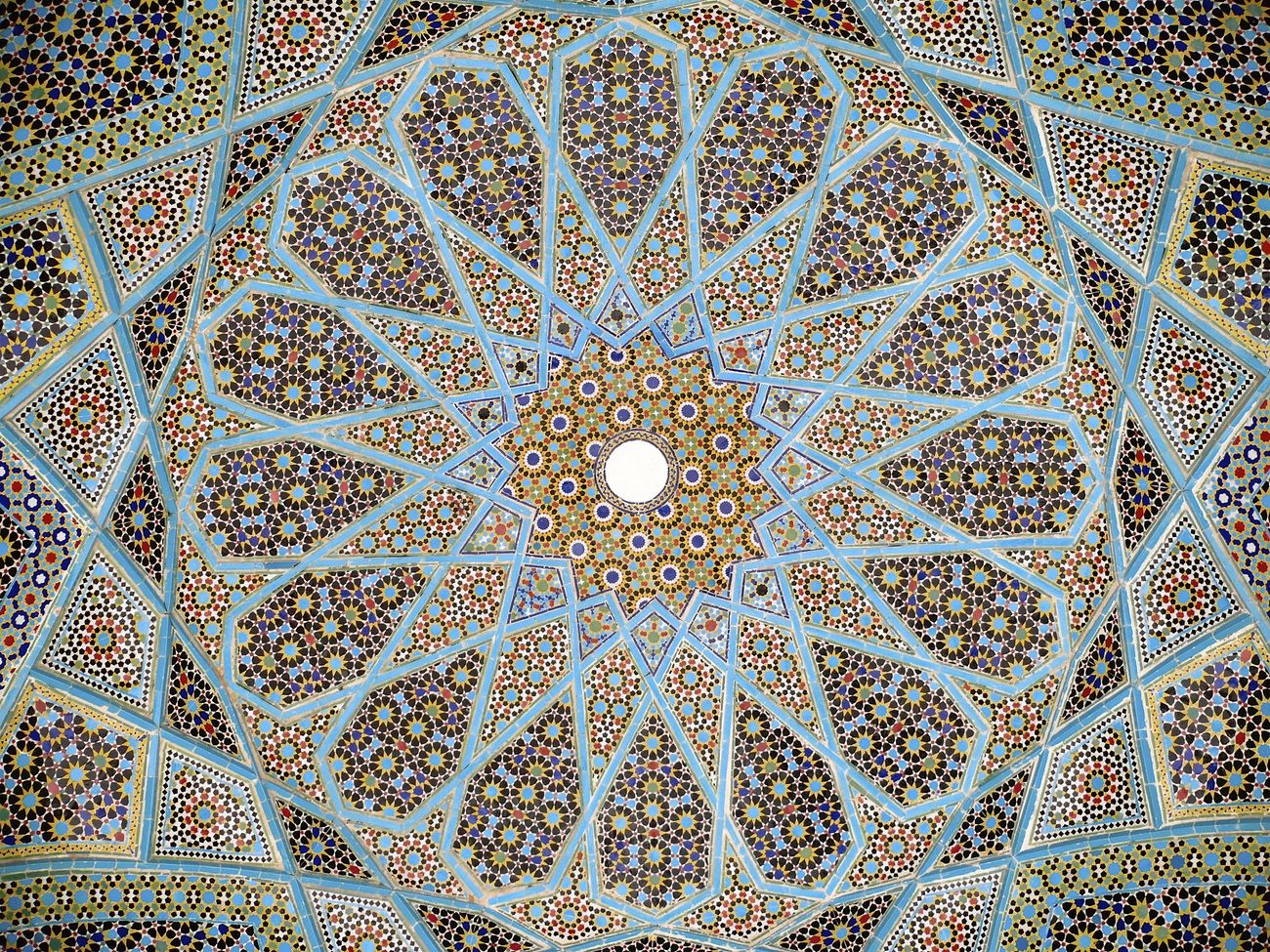

Das spiegelt sich auch in der Kunstgeschichte wider. Waren noch die Mosaiken der Umayyadenmoschee von Damaskus am sassa-nidischen und griechischen Stil ausgerichtet worden und die übrige Ausstattung der Moschee an den frühen Kirchenbauten des westlichen Syrien orientiert gewesen, um sie stilistisch zu übertrumpfen, so findet sich schon in der nachfolgenden ʿAbbāsidenzeit keine vergleichbare Ornamentik mehr, da man zur Schlichtheit der frühislamischen Zeit zurückgekehrt war. Im sakralen Kontext wurde die Darstellung lebendiger Wesen ohnehin gemieden, da sie mit dem Islam als unvereinbar galt.

Hier haben wir es also eher mit einer Abkehr vom Hellenismus und dem Erbe der Antike zu tun. Symptomatisch dafür mag die Theologie des al-Ašʿarī (gest. 935) stehen, der sich der aristotelischen Logik nur bediente, um sämtliche Erscheinungen der realen Welt als Ausdruck göttlichen Willens zu präsentieren, über die dann keine weiteren Aussagen mehr möglich sind (bilā kaifa).vi Auch die arabische Philosophie führte nicht einfach die Antike fort, denn der muslimische Platondiskurs, wie er sich seit dem 9. Jahrhundert entfaltete, blieb immer einer ohne Platon, zumal er sich von dessen Philosophie schon sehr früh weit entfernt hatte – sieht man von der verschollenen Übersetzung des Staats einmal ab. Diese jedoch war das Werk eines nestorianischen Christen, nämlich des in Bagdad wirkenden Ḥunayn b. Isḥāq (gest. ca. 873). Eine Platon-Renaissance, wie sie das westliche Europa durch Marsilio Ficino und Nikolaus von Kues (1401-64) erlebte, als man sich um ein authentischeres Verständnis des Philosophen bemühte, hat es in der Islamischen Welt nicht gegeben.

Recht zu geben ist Bauer, wenn er die im Westen so gängige Ansicht verwirft, dass die islamische Welt kaum Interesse an anderen Kulturen gezeigt habe. Davon kann in der Tat keine Rede sein, auch wenn den muslimischen Weltentdeckern wohl nicht bewusst war, welche Bedeutung ihre Leistung für die Wissenschaftsgeschichte haben würde. Dass der Islamischen Welt, wie Jacob Burckhardt glaubte, „der allgemeine Drang zur Ergründung der Welt und ihrer Gesetze‟ gefehlt habe, bedarf daher der Differenzierung. Der Wissenschaftshistoriker Floris Cohen vermutet, dass die arabisch-islamische Welt mit Gelehr-ten wie al-Birūnī oder Ibn al-Hayṯam (ca. 965-1039) durchaus eine Wissenschaftsgeschichte vorzuweisen hat, an deren Ende auch ein arabischer Galilei hätte stehen können, doch setzten Invasoren im Maghreb und im Irak um 1050 einer solchen Entwicklung ein vor-zeitiges Ende.

Während Bauer aber den Europäern vorwirft, von „Universalisierungsehrgeiz‟ und Intoleranz in Sachen Ambiguität getrieben zu sein, sieht Cohen das westliche, lateinisch geprägte Europa des Mittelalters gegenüber der Islamischen Welt immer noch um einen entscheidenden Aspekt voraus, nämlich um die Schaffung eines gesellschaftlichen Umfelds, das herausragenden Gelehrten überhaupt erst die Gelegenheit bot, sich zu entfalten. Genialität allein schafft eben noch keinen wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Fortschritt.

Die arabisch-islamische Welt musste deshalb hinter der europäischen Renaissance zurückbleiben, weil ihr vergleichbare Universitäten als Stätten mathematischer Lehre fehlten und der Buchdruck erst sehr viel später eingeführt wurde. Es wundert daher nicht, dass manche intellektuelle Leistung der Islamischen Welt von dieser gar nicht als solche wahrgenommen wurde. So landete die auf Informationen von Christoph Kolumbus basierende Karte, die der türkische Kartograph Piri Reis 1513 erstellt hatte, schon bald in den osmanischen Archiven, um erst 1929 von einem westlichen Gelehrten wiederentdeckt zu werden.

Bauer, hierin der Argumentation Stephen Toulmins folgend, glaubt, dass der westliche „Universalisierungsehrgeiz‟ im 17. Jahrhun-dert eingesetzt und die arabisch-islamische Welt sich von der eigenen Tradition der Ambiguität erst im 19. Jahrhundert verabschiedet hat. Vorausgesetzt, diese Beobachtung wäre zutreffend, so hätten sich die Pfade beider Zivilisationen in einem Zeitraum von nicht mehr als zwei Jahrhunderten getrennt, auch wenn diese Trennung, wie Bauer annimmt, eine längere Vorgeschichte hat. Tatsächlich war auch der mittelalterlichen Kultur Europas eine Ambiguitätstoleranz nicht fremd, wie z.B. das späte 13. Jahrhundert zeigt, als eine Vielzahl von Weltan-schauungen miteinander koexistierte und in gegenseitigen Austausch trat.

Die Idee, eine Gesellschaft auf der Grundlage von Isaac Newtons Theorien („Cosmopolis‟) zu errichten, um unter den religiösen Eifer des vorangegangegen Jahrhunderts einen Schlussstrich zu setzen, ist für Toulmin denn auch kein allgemeiner Charakterzug des Abendlandes, sondern Ergebnis einer spezifischen historischen Situation, als es im Gefolge der frühneuzeitlichen Religionskriege zu einem „struggle for stability‟ gekommen war. Eine Ausnahme bildeten hier nur die prosperierenden Niederlande, die um Stabilität nicht erst ringen mussten. Toulmin verbindet mit seinem Befund zugleich eine Kritik, insofern als jene Epoche den Beitrag der Renaissance zur Entstehung der Moderne kleingeredet habe.

Doch gilt es, sich vor Scheinevidenzen in acht zu nehmen. Zwar lassen sich für das Europa der frühen Neuzeit Belege für die These von der „Wahrheitsobsession‟ anführen, doch erlaubt dies noch nicht die Annahme, dass abweichende Positionen verstummt wären. So mussten in der Literatur stilistische Neuerungen zwar mit der Kritik leben, ein vermeintlich natürliches Ideal aufgegeben zu haben, unterdrückt aber wurden sie nicht. Dass im frühen 17. Jahrhundert der an das Christentum gebundene Wahrheitsbegriff in Zweifel gezogen wurde und schliesslich als letzte Instanz zur Erlangung menschlicher Gewissheit über die Welt den Vorrang an die Vernunft abgeben musste, mag man ebenfalls als Ausdruck einer „Wahrheitsobsession‟ werten, doch ging der christliche Glaube damit nicht unter. Ganz im Gegenteil eröffnete die Vernunftbezogenheit sogar Raum für unterschiedliche Deutungen der christlichen Lehre.

Davon abgesehen muss man sich fragen, was am Cosmopolis-Projekt so grundsätzlich verwerflich sein soll, bedeutet doch die vernunftbezogene Eindeutigkeit eine wesentliche Triebkraft wissen-schaftlicher Entwicklung und folglich ein Merkmal der Moderne. Man muss nicht so weit gehen wie Gottfried Schramm, der die grossen geschichtlichen Umbrüche von Monotheismus, Christentum, Protestantismus und repräsentativer Demokratie auf die Überzeugung zurück-führt, die einzige Wahrheit nicht nur zu kennen, sondern ihr unbedingt zum Durchbruch verhelfen zu wollen, wobei er den Ursprung dieser Entwicklung im Ägypten des 14. Jahrhunderts v.Chr. unter der Herrschaft Echnatons verortet. Die blosse Feststellung aber, dass es im Islam immer einen Widerspruch zwischen Glaubenswahrheit und alltäglicher Praxis gegeben hat, genügt noch nicht der Definition von Ambiguitätstoleranz, solange ein solcher Widerspruch nichts als kultu-reller Vorzug gesehen wurde.

Deutlich wird das nicht zuletzt am Weingenuss, der im Islam grundsätzlich untersagt ist (gleichwohl für das Paradies in Aussicht gestellt wird), dennoch häufig der Fall war, wofür gerade die Epoche der Mamlūken zahlreiche Beispiele bietet. Zwar gab es, wie Bauer ausführt, auch unter den Mamlūken gelegentlich Sultane, die Tavernen den Ausschank verboten, doch habe dies zeitgenössische Dichter nicht davon abgehalten, den Wein dichterisch zu preisen. Das wirft die Frage auf, wie derlei Erscheinungen zu bewerten sind, ob sie sich also für die These von einer Kultur der Ambiguitätstoleranz in Anspruch nehmen lassen. Die Dinge erscheinen nämlich in einem anderen Licht, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Muḥammad persönlich seinem Hofdichter Ḥassān b. Ṯābit das Abfassen von Weingedichten genehmigt haben soll, da letzterer den Wein nicht notwendigerweise zu kosten brauchte, um diesen zum Gegenstand seiner Poesie zu machen.

Ob diese Geschichte späteren Generationen dazu gedient hat, das Anfertigen von Weingedichten zu rechtfertigen, ist ungewiss, letztlich aber irrelevant, da allein die Überlieferung der Geschichte ein starkes Indiz dafür ist, dass Weingedichte, anders als der Weingenuss, keinem Tabu unterlagen. Verfasser von Weingedichten haben zuweilen aber auch nach einer theologischen Rechtfertigung für ihr Schrifttum gesucht, die vielleicht halbherzig war, ihren Zweck aber erfüllte: Dieser bestand darin, entweder das eigene Gewissen zu beruhigen oder aber die Sensibilitäten einer religiös gestimmten Öffentlichkeit zu beschwichtigen.

Das gilt auch für den Konsum von Wein: So findet man die Argumentation, dass dieser entweder der Gesundheit diene und daher nicht verboten sein könne, oder aber den Tod bringe, dieser jedoch vorherbestimmt und folglich durch die Abstinenz vom Weingenuss nicht abzuwenden sei. Solche Dilemmata bildeten den Hintergrund für die im Mittelalter abgefassten juristischen Traktate über gesetzliche Kniffe (ḥiyal) und Schlupflöcher (maḫāriǧ), die Michael Cook zufolge aber auch als Ausdruck der Tatsache gewertet werden müssen, dass die Juristen das Monopol der Scharia nie anzutasten wagten.

Auch die sog. aḍdād, eine Klasse von Wörtern mit gegensätzlicher Bedeutung, lassen sich zwar durchaus als Beispiel für eine „Kultur der Ambiguität‟ deuten, kaum jedoch für die These vom „Gesetz der Asynchronizität‟ in Anspruch nehmen, da die Sammlung solcher aḍdād bereits ab dem 10. Jahrhundert und damit lange vor dem Beginn westlichen Einflusses zum Erliegen gekommen war. Ebensowenig überzeugen kann Bauers Versuch, den Dichter Nāṣīf al-Yāziǧī (1800-1871) als letzten Vertreter einer Ambiguitätstoleranz in der islamischen Poesie zu präsentieren, war jener doch, wie auch Bauer weiss, nicht nur kein Muslim, sondern Verfechter eines sprachlichen Purismus: Indem er reines Arabisch zu schreiben beabsichtigte, grenzte er sich von den Modernisten ab, die sich von europäischer Literatur inspirieren liessen und keine Scheu vor hybriden Formen des sprachlichen Ausdrucks hatten. Ambiguitätstoleranz sieht anders aus. An solchen Beispielen zeigt sich Bauers Neigung, empirisches Material für seine These interpretatorisch überzustrapazieren.

Überdies ist Bauers Ansatz fragwürdig, auf Grundlage poetischer Quellen ein Bild der islamisch-arabischen Gesellschaft in vor-napoleonischer Zeit zeichnen zu wollen, das repräsentativer sein soll als theologische und historiographische Quellen vermuten lassen, zumal er sich auch hierbei einer kritischen Lektüre verschliesst. Dass Poesie nämlich ebenso sehr ein Zufluchtsort vor staatlicher und gesellschaftlicher Repression und eine Projektionsfläche für öffentlich missbilligte oder gar strafbewehrte Praktiken sein könnte, hätte auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen. Wie Bernard Lewis betont, pflegten Texte der islamischen Schriftkulturen zu allen Zeiten einen hohen Anteil an humoristischen Elementen aufzuweisen, deren Zielscheibe oft in der Öffentlichkeit stehende Personen waren. Das dürfte jedoch wenigstens zum Teil weniger Ausdruck einer offenen als vielmehr einer von starren Hierarchien und Repression geprägten gesellschaftlichen Atmosphäre gewesen sein.

Letztere lässt sich gut am Thema der Homosexualität zeigen, der Bauer in seiner Argumentation besondere Aufmerksamkeit widmet. Die Islamische Welt soll demnach in dieser Hinsicht nicht nur toleranter als das christliche Europa gewesen sein, sondern die körperliche Liebe überhaupt jenseits irgendeiner Hetero-/Homo-Binarität erlebt haben. Auch diese Behauptung bettet Bauer in das von ihm postulierte „Gesetz der Asynchronizität‟ ein, wonach eine solche Binarität erst sehr spät, etwa ab dem 19. Jahrhundert, in die islamischen Gesellschaften Einzug gehalten habe, um sodann die eine Form der Sexualität über die andere zu erheben.

Als in Europa schliesslich ein Wertewandel eingetreten sei, habe die islamische Welt an der Ächtung der Homosexualität festgehalten und diese Ächtung als Ausfluss islamischer Prinzipien gedeutet. Man könnte mit Bauer darin einen tragischen Zug der islamischen Welt sehen, doch ist zweifelhaft, ob der Umgang mit der Liebe und speziell mit der Homosexualität heute eine so viel andere ist als noch vor Jahrhunderten. Zwar hat es in der klassischen Epoche der arabisch-islamischen Literatur Dichter gegeben, die es gewagt haben, sich über sexuelle Normen ihrer Zeit hinwegzusetzen, was heute tatsächlich schwieriger sein mag. Doch lässt sich dieser Gegensatz nicht in ein schlichtes Damals/Heute-Schema pressen.

Denn die Darstellung gleichgeschlechtlicher Liebe in der Literatur lebt von Voraussetzungen, die heute nicht weniger vorhanden sein dürften als in der Frühzeit des Islam. Ob in der Islamischen Welt die Homosexualität als solche, wie Johann Christoph Bürgel meint, „eine der Folgen der gesellschaftlichen Absperrung von Frauen und Mädchen‟ ist, also psycho-soziale Ursachen hätte, sei dahingestellt. Träfe das zu, so liesse sie sich aber für eine Theorie der Ambiguitätstoleranz nur bedingt in Anspruch nehmen.

Tatsächlich erscheint nach allem, was wir heute wissen, die Knabenliebe in der arabischen Dichtung nicht vor dem 8. Jahrhundert, also erst im Zusammenhang mit der Durchsetzung islamischer Normen. Die Vermutung liegt daher nahe, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen zum Teil die Kehrseite einer Welt der Geschlechtertrennung und arrangierten Ehen sind, auch wenn dies in der islamischen Geschichte nicht immer und überall gleichermassen strikt gehandhabt wurde.

Dass Kunst und Musik einfach ein Refugium sein könnten, Sehnsüchte auszuleben, die der offiziellen Moral zuwiderlaufen, kann sich Bauer zwar vorstellen, aber interessanterweise nur für Europa. Die Islamwissenschaftler Erdmute Heller und Hassouna Mosbahi hingegen glauben, dass die Kunst der Verführung die letzte Umgangsform bildet, wenn jede andere Kommunikation zwischen Mann und Frau unterbunden wird.

Die jahrhundertealte Poesie des mystischen ġazal mit seiner Liebesthematik wäre folglich nur als Rückzugsort vor einer islamisch geprägten Lebenswelt zu deuten und spräche damit für die These von Bürgel. Selbst Stephen Toulmin, auf den Bauer sich beruft, konstatiert in Bezug auf die Sexualität, dass eine Überbetonung sozialer Stabilität und damit eine Diskriminierung des weiblichen Geschlechtes sowie der Appell an „traditionelle Werte‟ erst ab etwa 1700 zu beobachten sei und folglich keinen übergreifenden Charakterzug der europäischen Kulturgeschichte darstellt.

Bauer betreibt folglich eine Theologisierung des Christentums, wenn er die Zustände im „westlichen Christentum‟ auf „radikalste Leib- und Sexfeindlichkeit‟ reduziert. Indem er von der Kirche auf die Gesellschaft schliesst, macht er genau das, was er dem Westen in Bezug auf den Islam vorwirft. Was den Alltag im westlichen Christentums angeht, so ist der Ethnologe Hans Peter Duerr jedenfalls zu ganz anderen Erkenntnissen gelangt: So habe das Europa des späten Mittelalters „ein heftiges Aufflackern der Sinnlichkeit, der Augen, des Gaumens, der Phantasie und der Seele‟ erlebt und sei dabei keineswegs auf den privaten Bereich beschränkt geblieben.

Der jüngeren Forschung verdanken wir zudem die Erkenntnis, dass es im mittelalterlichen Frankreich wie auch in anderen Ländern Europas eine Kultur gleichgeschlechtlicher Wohngemeinschaften („affrèrements‟) gab, die auf Liebe oder Zuneigung beruhte. Auch in der britischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts waren Gesetz und soziale Praxis durchaus verschiedene Dinge. „At one and the same time,‟ konstatiert Linda Colley, „separate sexual spheres were being increasingly prescribed in theory, yet increasingly broken through in practice.‟

Masslos ist auch Bauers Behauptung, die Islamische Welt habe eine „geradezu schrankenlosen‟ soziale Mobilität gekannt. Dass niemand „allein aufgrund seiner Herkunft zu einer untergeordneten Stellung verdammt‟ gewesen sei, lässt an die ägyptischen Mamlūken denken, eine Dynastie, die in einem weltgeschichtlich einmaligen Vorgang aus ehemaligen Militärsklaven hervorgegangen war. Selbst ein so bedeutender Herrscher wie Ibn Ṭulūn, der ab 868 als türkischer Gouverneur über Ägypten herrschte, entstammte der Familie eines türkischen Sklaven.

Solche Karrieren dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies auf politisch-militärische Karrieren beschränkt blieb, während die soziale Durchlässigkeit im allgemeinen eher gering war (was auch Bauer weiss!). Zwar hat die arabisch-islamische Welt des Mittelalters Vorstellungen sozialer Gleichheit entwickelt, doch hatte man sich in der Praxis, wie Axel Havemann feststellt, mit sozialen Hierarchien abgefunden, deren Überwindung auf das Jenseits verschoben wurde. Daher blieb auch die Institution der Sklaverei über lange Zeit – sogar länger als im Westen – unangetastet. Bauer jedoch schweigt zur Problematik der Sklaverei und ihrer Abschaffung, wohl weil beides mit seiner These der Asynchronizität unvereinbar ist.

Ebensowenig überzeugen kann Bauers Behauptung, dass Fremde in der Islamischen Welt nie wirklich als Fremde empfunden worden seien, was er wieder in das Prokrustesbett eines tiefen kulturellen Gegensatzes zwischen Europa und der Islamischen Welt presst. Je grösser die sprachlichen und kulturellen Gemeinsamkeiten zweier Länder, desto geringer dürfte das Gefühl der Fremdheit sein – auch in Europa: So hatte die ab 1860 in Belgrad einsetzende kulturelle Europäisierung Serbiens, das erst einige Jahre später seine vollständige Unabhängigkeit erlangen sollte, einen stark integrierenden Charakter, ging sie doch zum Teil von Gruppen aus, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehörten und sich auch nicht in ihr assimilierten. Das Fremdsein wurde abgemildert, indem man sich über den Code eines übergreifenden kulturellen Ideals verständigte. Ob sich daraus nun weitreichende Schlussfolgerungen über den Umgang mit Fremdheit in Europa ziehen lassen, steht auf einem anderen Blatt.

Umgekehrt herrschte in der arabisch-islamischen Welt auch nicht immer Toleranz (und sei es nur Ambiguitätstoleranz) vor, wenn es um heterodoxe Ansichten ging. Ein Handbuch des spanischen Gelehrten Ramon Llull (ca. 1235-1315) etwa, das euro-päische Kaufleute über religiöse Fallstricke in Kenntnis setzen sollte, warnte seine Leserschaft, dass jegliche Kritik am Islam zu Gefängnis, Ausweisung oder gar Exekution führen konnte. Auf andere Delikte, für die nur Täter aus der einheimischen Bevölkerung infrage kamen, stand eine Bestrafung durch Hängen, Köpfen und Pfählen, sowie Ertränken und Steinigen. Alle diese Exekutionsformen sind noch bis zum 19. Jahrhundert von englischen Reisenden im Osmanischen Reich bezeugt worden. Eine muslimische Frau z.B. konnte gehängt werden, wenn sie eine aussereheliche Beziehung mit einem Nichtmuslim eingegangen war.

Diese Formen staatlicher Gewalt sind allesamt älter als der europäische Einfluss im Nahen Osten, sodass wenig dafür spricht, die Steinigung, auf die Bauer in seinem Buch zu sprechen kommt, als bloss rezentes Phänomen im Rahmen einer „Theorie der Asynchronizität‟ zu deuten. Dafür, dass sich vor dem 20. Jahrhundert so wenige Belege für die Steinigung finden lassen, gibt es möglicherweise eine einfache Erklärung: Sie galt als unehrenhaft und wurde abseits der Öffentlichkeit vollstreckt.

Denn die von den Osmanen praktizierten Arten der Todesstrafe unterschieden sich nach ihrer Ehrenhaftigkeit, wobei das Hängen an oberster Stufe stand, das Steinigen dagegen an unterster, da es als eine besondere Schande für den Verurteilten galt. Deshalb auch liess man sie, anstatt von einem staatlich bestellten Henker, von Frauen oder Kindern ausführen. Noch heute sind Belege für Steinigungen rar, während Hängungen, die z.B. in der Islamischen Republik Iran öffentlich vollstreckt werden, umso besser dokumentiert sind.

Was die erwähnte Tugenddiktatur anbetrifft, so bildete der Staat in der Islamischen Welt, wie die Studien von Bürgel gezeigt haben, ein „vom Kraftstrom göttlich legitimierter Mächtigkeit durchdrungenes und kontrolliertes Gemeinwesen‟, in dem der einzelne keine andere Möglichkeit hatte, als sich ihm zu unterwerfen, um an dessen Mächtigkeit teilzuhaben und nicht die eigene physische Vernichtung in Kauf nehmen zu müssen. Während die Islamische Welt aber innerhalb ihrer kulturellen Prämissen verblieb, schlugen in Westeuropa Konflikte in Revolutionen um, die auf sozialem Gebiet etwas grundsätzlich neues hervorbrachten.

Bernard Lewis hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass „Revolution‟, sofern diese über einen bloss dynastischen Umsturz hinausgeht, ein im wesentlichen westliches Phänomen darstellt, wie auch die arabische Bezeichnung ṯawra in ihrer heutigen Bedeutung erstmalig für die Französische Revolution Anwendung gefunden hat. Dem hat ein Edward Said seinerzeit heftig widersprochen, als er Lewis eines vermeintlichen „Orientalismus‟ bezichtigte. Die Pointe besteht nun darin, dass Bauers These von der Ambiguitätstoleranz ausgerechnet Lewis’ Position stärkt, wobei er den Fakten lediglich ein anderes Vorzeichen gibt: Was bei Lewis als Defizit erscheint, wird bei Bauer zu einem kulturellen Vorzug, den zu postulieren auf Beifall eines islamophilen Publikums hoffen darf, das sonst eher den Thesen eines Edward Said zugeneigt ist.

Inwieweit ein Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis gleich unter den Begriff der Ambiguitätstoleranz gefasst werden sollte oder ob nicht das ein oder andere Phänomen eher die Bezeichnung Fatalismus oder Doppelmoral verdient hätte, ist daher die Frage. Schon der grosse ägyptische Literaturkritiker Ṭāhā Ḥusayn (1889-1973) hatte eine Doppelmoral im Umgang mit islamischen Prinzipien beobachtet. Ende der 1990er Jahre widerum kritisierte der Zivilrechtler Muḥammad aš-Šarafī (Mohamed Charfi), dass die Gläubigen in der Islamischen Welt in einer Verwirrung aus zweierlei Arten zu denken gefangen seien, indem sie die eine Art lehrten und die andere praktizierten. Eine Verklärung dieser Tatsache als „Ambiguitätstoleranz‟ kam ihm nicht in den Sinn. Wenn Ambiguitätstoleranz jemals eine Eigenschaft islamischer Gesellschaften war, dann ist sie mit dem westlichen Kolonialismus jedenfalls nicht verschwunden.

Für Bauer gibt es keinen Fortschritt, nur historische Gesamtbilanzen zivilisatorischer Grossräume. Zudem entsprechen manche Beispiele, die er für seine These benennt, nicht immer seiner eigenen Definition von Ambiguitätstoleranz; zudem bleibt offen, welche Rückschlüsse die Werke von Dichtern und Grammatikern überhaupt auf die soziale Praxis erlauben. Arabisch-islamische Quellen liest Bauer ganz selbstverständlich als zuverlässige Spiegel ihrer Gesellschaft, während europäische Quellen, namentlich Kunst und Musik, nicht mehr als ein Refugium (s.o. S. 89) für eine unausgelebte Freude an der Ambiguität sein sollen. Ein und derselbe Befund wird einmal auf die eine, einmal auf die andere Weise interpretiert, ohne dass dafür eine Erklärung geliefert würde.

Auch wenn Bauer zeigen will, dass vieles von dem, was sich in der Islamischen Welt abgespielt hat, gar nichts mit dem Islam zu tun hat und zu diesem sogar im Widerspruch steht, redet er gleichwohl einem Essentialismus das Wort, indem er die Beispiele nicht nur als Beleg für eine mamlūkische, ägyptische oder arabische Kultur der Ambiguität nimmt, sondern ganz selbstverständlich für eine „andere Geschichte des Islams‟. Eine solche Behauptung ist freilich nur unter der Prämisse möglich, dass die Islamische Welt einen einheitlichen Raum durchwaltender kultureller Gesetzmässigkeit bildet.

Im Westen dagegen haben gesellschaftliche Antagonismen zum Teil überschiessende Kräfte freigesetzt, die sich innerhalb der kulturellen Rahmenbedingungen nicht binden liessen und sozialen Fortschritt in neuen politischen Rahmenbedingungen und Institutionen haben manifest werden lassen. Nicht das Vorhandensein von Ambiguitätstoleranz, sondern die Fähigkeit, die akkumulierte Unzufriedenheit mit den sozialen Verhältnissen in gesellschaftlichen Fortschritt zu transformieren, macht Moderne möglich.

(Die Forts. erscheint regulär wieder am Freitag.)

JETZT ERHÄLTLICH — Das neue Buch von Michael Kreutz: ZWISCHEN RELIGION UND POLITIK — Gebunden, 400 Seiten, im Buchhandel.