Iman hat geschafft, worauf er viele Jahre lang hingearbeitet hat: Er wird Ermittlungsrichter. Für seine Familie bedeutet das gute und schlechte Nachrichten zugleich. So freut man sich, dass Iman ein höheres Gehalt bezieht und die Familie auf eine grössere Wohnung hoffen darf, was nicht zuletzt den beiden Teenager-Töchtern zugute kommt. Doch die schlechten Nachrichten lassen nicht auf sich warten.

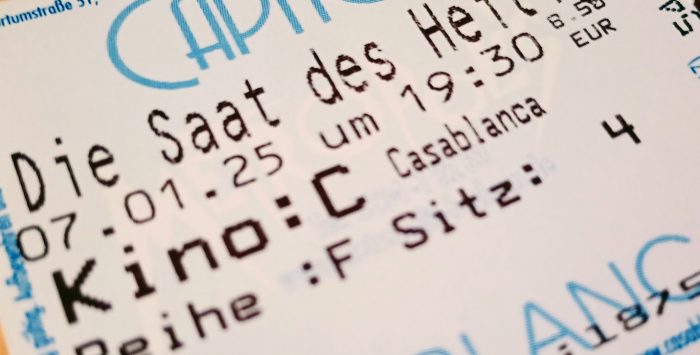

Der iranische Film «Die Saat des heiligen Feigenbaums» thematisiert die Proteste der iranischen Bevölkerung gegen das theokratische Regime nach dem Tod von Mahsa Amini. Erzählt wird aus der Perspektive einer Familie, die von den Ereignissen zerrrissen wird. Iman, der Familienvater, steht auf Seiten des Regimes, dabei wird er keineswegs als Monster gezeichnet. Denn seine Beörderung auf den Posten eines Ermittlungsrichters bedeutet für ihn eine kapitale Ernüchterung.

Hat Iman vorher seinen Diensteid ernstgenommen und als einfacher Jurist seine Fälle gewissenhaft bearbeitet, so soll er nun eine Klageschrift wegen Gotteslästerung unterzeichnen, ohne ausreichend Gelegenheit zu haben, die Akten einzusehen. Auf Gotteslästerung steht die Todesstrafe und der Ausgang des Verfahrens steht im Grunde bereits fest. Das stürzt Iman in eine schwere Gewissensprüfung, aber noch schwieriger wird es für die Töchter Rezwan und Sana.

Wenn der Schrecken allgegenwärtig ist

Denn die Arbeit eines Ermittlungsrichters bedeutet, dass die Familie sich in der Öffentlichkeit besonders züchtig geben muss. Mit Freundinnen ausgehen und Selfies in den sozialen Medien zu posten, wie Rezwan und Sana es tun, sind fortan tabu. All das könnte Imans Ansehen in der Behörde schaden. Auch reicht es für die Frauen nicht, sich normal zu verschleiern; es muss eine besonders züchtige Form der Verschleierung sein. Dagegen rebellieren die Töchter, wobei die Rebellion anfangs noch sanft ausfällt.

Ihre Reaktion beschränkt sich zunächst darauf, den Sinn und Zweck manche Anordnung einfach nicht zu verstehen. Doch als die Proteste auf den Strassen aufflammen und Aufnahmen davon viral gehen, werden auch Rezwan und Sana von den Ereignissen mitgerissen. Der Mutter Najme kommt hierbei die Rolle zu, zwischen den beiden und ihrem Vater zu vermitteln. Sie, die das Regime keineswegs infrage stellt, hat es nicht immer leicht, sich zu entscheiden, auf wessen Seite sie stehen soll.

«Die Saat des heiligen Feigenbaums» hat eine Dauer von fast drei Stunden und lässt doch – auch dank eines hervorragenden Ensembles – keine Minute Langeweile aufkommen. Er zeigt, wie der gesellschaftliche Konflikt tiefe Gräben in der Familie aufreisst, bis auch Najme sich irgendwann entscheiden muss. In Iran hat das gesamte Filmteam schwere Repressionen in Kauf nehmen müssen, Regisseur Mohammad Rasoulof musste wegen drohender Haftstrafe und Auspeitschung aus dem Land fliehen.

Der im Titel genannte Feigenbaum findet in der erzählten Geschichte selbst keine Erwähnung. In einer Information zu Beginn des Films wird nur gesagt, dass der Feigenbaum die Eigenschaft hat, sich an anderen Bäumen emporzuranken, um sie schliesslich zu ersticken. Man kann das dergestalt auf den Film beziehen, dass die Herrschaft der Mullahs die iranische Gesellschaft nach und nach erstickt. Dabei vermeidet der FIlm, obwohl er Partei für die Rebellion ergreift, platte Charaktere und ein vorhersehbares Ende.

Die zum Teil mit der Saz eingespielte Musik von Karzan Mahmood dient nicht der dramatischen Untermalung einzelner Szenen, sondern ihrer Überleitung, was dem Film ein poetisches Gepräge gibt. Wenn die Kamera auf die Kochkünste von Najme fokussiert, dann fängt sie das Sinnbild einer heilen Familienwelt ein, das immer wieder neu errichtet werden muss. Ebenso steht eine Handfeuerwaffe als Sinnbild für die Herrschaft durch Unterdrückung, die Iman entgleitet.

«Die Saat des heiligen Feigenbaums» ist eine Wucht – er zeigt ein Iran, das ganz anders ist, als die Apologeten des Regimes und ihre Mär von dessen Reformfähigkeit glauben machen wollen, und versteht es, einen Konflikt in eine kraftvolle Erzählung umzusetzen, die etwas von dem Schrecken vermittelt, der in der iranischen Gesellschaft allgegenwärtig ist.

«Die Saat des heiligen Feigenbaumes». Drehbuch und Regie: Mohammad Rasoulof. Iran 2024, 168 Minuten. Mit Soheila Golestani, Messagh Zareh u.a.m.