Vor mehr als dreissig Jahren machte ein Wort aus der Technik die Runde, die heute allgegenwärtig ist und auf deren Basis alle möglichen Haushaltsgeräte operieren: Die Rede ist von der sogenannten «Fuzzy Logic», der unscharfen Logik, die, im Gegensatz zur binären Logik, nicht allein «wahr» und «falsch» unterscheidet, sondern auch unscharfe Mengen kennt. Anders als in der binären Logik kann in der Fuzzy Logic etwas auch teilweise wahr oder falsch sein. Das ist von Bedeutung auch für Politik und Gesellschaft.

Denn der Grundgedanke der Fuzzy Logic entstammt nicht der Mathematik, sondern der Psychologie: In den 1970er Jahren hatte die amerikanische Psychologin Eleanor Rosch herausgefunden, dass unser Gehirn Sinneseindrücke nicht nach Klassen von Objekten ordnet, sondern nach Grundmustern (Prototypen). So entsprechen z.B. manche Vögel eher dem Grundmuster als andere, sie scheinen typischer zu sein. Der Wissenschaftsjournalist Christoph Drösser hat den Befund wie folgt zusammengefasst: » Wörter sind wie Wolken, die in der Mitte dicht und eindeutig sind und zum Rand hin immer dünner und ausgefranster werden (…).“

Wer das Wort «Vogel» hört, wird folglich eher an einen Spatz oder eine Nachtigall denken als an einen Pinguin oder einen Kondor, obwohl auch diese als Vögel wahrgenommen werden. Das gleiche gilt auch für andere Wörter, z.B. «Mensch» – und da liegt das Problem. Denn die Ordnung von Sinneseindrücken lässt sich nicht einfach abtrainieren. Manche Weltverbesserer wollen das nicht wahrhaben und glauben, über eine möglichst inklusive Sprache Diskriminierung in der Gesellschaft überwinden zu können. Die Intention in allen Ehren, aber auf diese Weise wird das nicht funktionieren.

Zwar kann Sprache diskriminierend und sogar verletzend sein und im schlimmsten Fall ein gesellschaftliches Klima derart vergiften, dass Hetze in Gewalt umschlägt, wofür die Geschichte Beispiele zuhauf liefert, aber es lässt sich eben nicht der Umkehrschluss ziehen, dass eine inklusive Sprache zu mehr Inklusion in der Gesellschaft führt. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass die meisten Menschen, wenn sie «Person» oder «Leute» hören, eben nicht gender-neutral denken, sondern überwiegend an Männer. Ergo ist eine gender-neutrale Sprache nicht imstande, unser Denken zu ändern.

Wiederbelebung eines antiquierten Paradigmas

Türkisch und Persisch sind übrigens zwei natürliche Sprachen, die keinen Unterschied machen zwischen «er» und «sie» (trk. o, pers. ū), zwischen «Lehrer» und «Lehrerin» (trk. öğretmen, pers. moʿallem), «Journalist» und «Journalistin» (trk. gazeteci, pers. rūznāme-negār) usw. Deswegen jedoch anzunehmen, dass Gesellschaften, in denen Türkisch und Persisch gesprochen werden, deshalb inklusiver wären, ist mehr als fragwürdig. Doch dies nur am Rande.

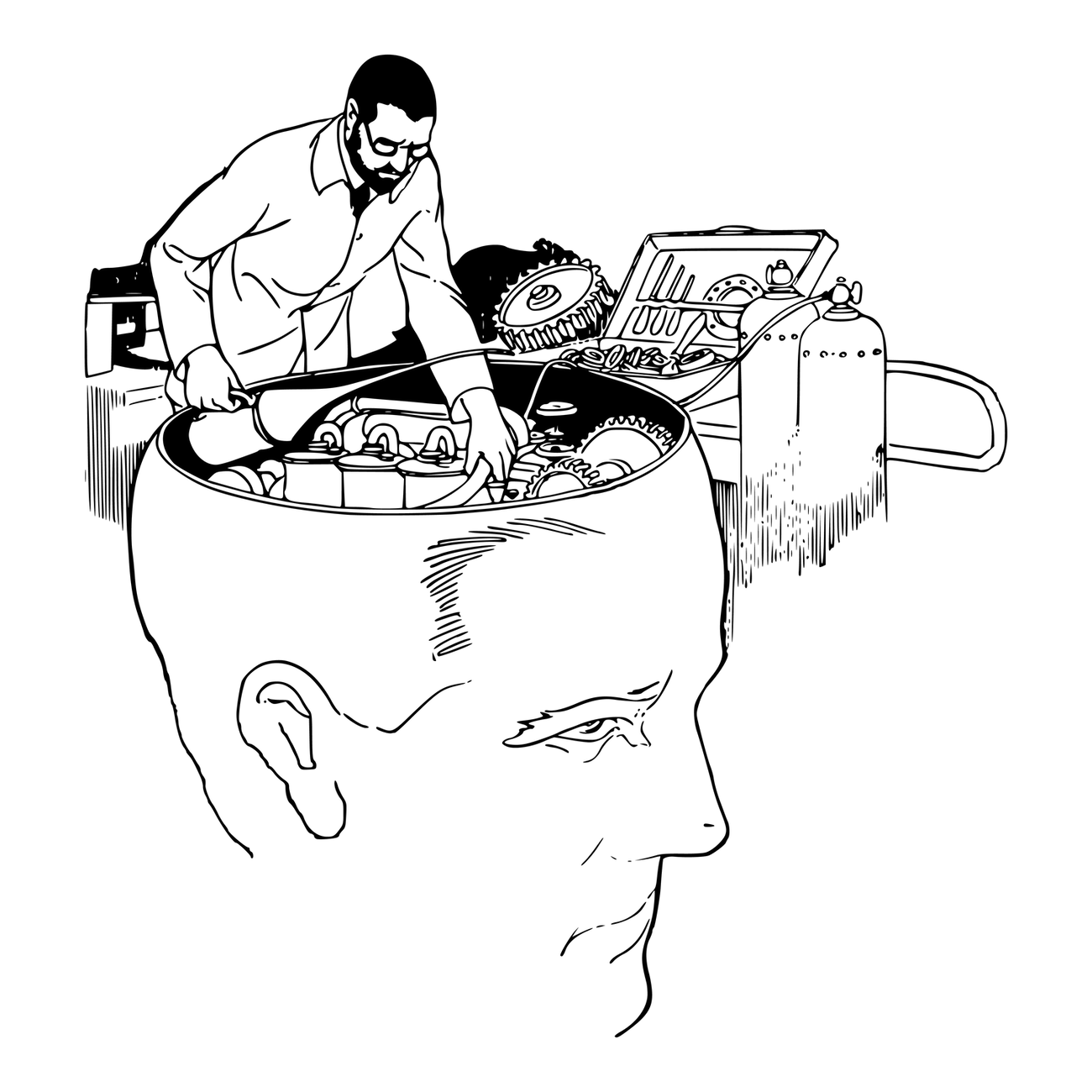

Denn hinzu kommt, dass das Gehirn nach der Pubertät weniger plastisch wird, was, wie der Psychoanalytiker Norman Doidge erläutert, der Grund dafür ist, warum es Menschen so schwerfällt, schlechte Angewohnheiten loszuwerden, haben diese einmal die Kontrolle über ein bestimmtes Gehirnareal gewonnen. Sich eine Gewohnheit anzugewöhnen, ist deshalb leichter, als sie loszuwerden. Wenn der Volksmund sagt «Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr», findet daher Rückhalt in der Forschung.

Der Glaube an die Allmacht der Sprache, die imstande sein soll, einen Zustand umfassender gesellschaftlicher Gerechtigkeit herzustellen, hat freilich eine lange Vorgeschichte. Schon vor zwei Jahrzehnten hat der Philosoph Klaus Oehler gegen Wittgenstein und Habermas, die Vordenker dieser Schule, ins Feld geführt, dass die sprachanalytische Philosophie mit „ihrem antiquierten sprachlichen Paradigma‟ ein Irrweg sei, der die Erkenntnisse der Neurophysiologie und Neuropsychologie ignoriere.

In jüngerer Zeit ist es die Journalistin Kübra Gümüşay, die mit diesem sprachlichen Paradigma Auflage macht. So berichtet sie in ihrem Buch «Sprache und Sein» (2020) sie von einem Erlebnis am Mittelmeer, wie sie zu abendlicher Stunde erst in dem Augenblick den Widerschein des Mondglanzes im nächtlichen Meer wahrgenommen habe, als sie erfuhr, dass die türkische Sprache dafür ein eigenes Wort hat.

Das Wort yakamoz («Aufleuchten des Meeres zur Nachtzeit», bzw. yakamozlanmak als Verb), das sich im Deutschen nur umschreiben lässt, veranlasste Gümüşay allen Ernstes zur rhetorisch gemeinten Frage, ob Menschen, die das Wort yakamoz nicht kennen, wohl auch in der Lage seien, den Mondglanz im nächtlichen Meer zu erblicken. «Weil ich das Wort kenne», so ihre geistreiche Schlussfolgerung, «nehme ich wahr, was es benennt.»

Wem also das Wort yakamoz unbekannt ist und auch keine Entsprechung dafür in seiner Muttersprache findet, wird für den Widerschein des Mondglanzes im nächtlichen Meer folglich weniger empfänglich sein – eine These, mit der man es hierzulande zu grosser Popularität bringen kann, obgleich Gümüşays Buch vom Feuilleton eher gemischt aufgenommen wurde. Aber ethno-elitäres Gehabe, das den eigenen Migrationshintergrund zum intellektuellen Distinktionsmerkmal verklärt, ist derzeit gross in Mode.

Trugschluss der idealistischen Schule

So schwimmt Gümüşay ganz oben auf der Welle eines Sprachverständnisses, das sie u.a. mit dem Soziologen Jürgen Habermas teilt, für den die Sprache eine Art unhintergehbares transzendentales Raster darstellt, was auf scharfe Kritik des erwähnten Klaus Oehler stiess, der mit Verweis auf den Pragmatismus eines Charles Sanders Peirce die Debatte auf den Boden der Vernunft zurückholte, indem er feststellte, dass es nichts in der menschlichen Welt gibt, das seine eigenen Voraussetzungen garantieren kann.

Dass man eines Wortes wie yakamoz bedarf, um den Mondglanz im nächtlichen Meer wahrzunehmen, ist ein Trugschluss der idealistischen Schule. Auch Konstruktionen vermeintlich inklusiver und gerechtigkeitsfördernder Sprachen, die eine herrschaftsfreie Kommunikation bewirken sollen, sind auf diesem Humus gewachsen, was Oehler spöttisch mit den Worten quittierte, die These vom sogenannten herrschaftsfreien Dialog sei «eine Droge für Intellektuelle mit schwachen Nerven.»

Was also tun gegen Diskriminierungen welcher Art auch immer? Die einfache Wahrheit: Dagegen hilft nur bürgerschaftliches Engagement, wieder und wieder. Das Individuum ist gefragt, wenn es darum geht, Diskriminierung entgegenzutreten, sie zu unterbinden oder gar nicht erst zuzulassen. Wir können die individuelle Verantwortung schon deshalb nicht an die Sprache delegieren, weil das widerspenstige Gehirn nicht mitmacht.

Nachtrag 21. Juni 2022

In einem Beitrag für Spektrum.de verweist der Psychologe Steve Ayan zunächst auf eine Studie, wonach Menschen bei gegenderten Formen «stärker an weibliche Vertreter einer Zunft» denken sollen, wendet jedoch ein, dass dies nur ein kurzfristiger Effekt sei, weil gegenderte Formen irgendwann ihren Signalcharakter einbüssen. Auch andere Gründe, die er auflistet, lassen eine gegenderte Sprache fragwürdig erscheinen, sodass Ayan resümiert, man solle nicht so «blauäugig sein, zu glauben, dass die Welt schon eine andere ist, weil man anders redet.»

Nachtrag 22. Juni 2022

Im Interview mit der «Berliner Zeitung», zu deren Redaktion er gehört, erklärt Ingo Meyer, warum er gegen die Gendersprache ist: «Ich glaube nicht, dass Gendersprache sich in der Bevölkerung durchsetzt, dafür ist sie zu kompliziert. Sprache tendiert immer zum Simplen, zur Effizienz. Die Gendersprache ist das Gegenteil davon. «